潮汕英歌舞融合現(xiàn)代舞的完美演繹!

潮汕英歌舞融合現(xiàn)代舞的完美演繹!

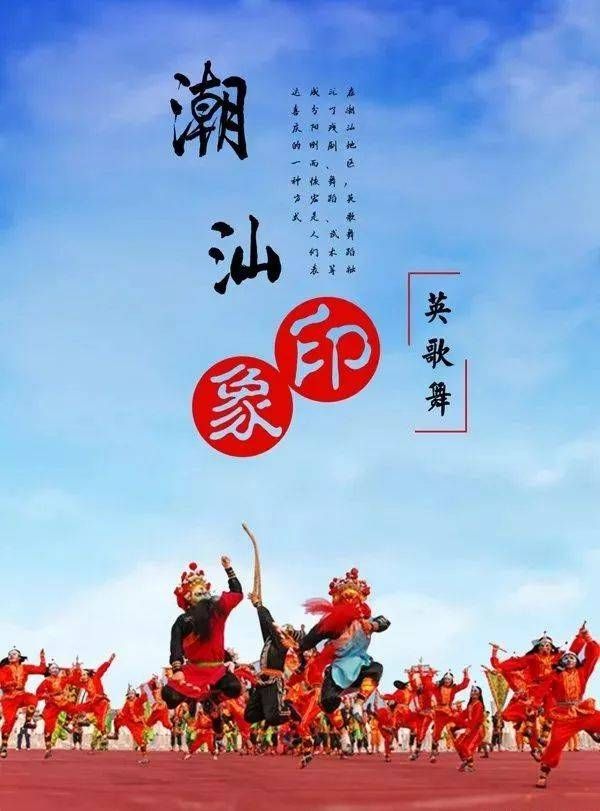

英歌舞是流行于潮汕地區(qū)的普寧、潮陽、惠來及福建南部地區(qū)的一種群眾性廣場舞蹈,糅合民間舞蹈、南派武術、戲劇演技等地方藝術為一體,被譽為“中國漢族男子漢典型舞蹈”。英歌舞其主要表演形式為大型集體舞,舞者雙手各持一根短木棒,上下左右互相對擊,動作健壯有力,節(jié)奏強烈。潮汕英歌舞所體現(xiàn)的粗獷豪放、剛健威猛等特色讓許多從事舞蹈的藝術家嘆為觀止,因而也有“北有安塞腰鼓,南有普寧英歌”之美譽,普寧、潮陽也因此獲得“中國民族民間藝術之鄉(xiāng)”的稱號。

2006年5月20日潮汕英歌舞被列入第一批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。話不多說,讓我們一起觀賞潮汕英歌舞融合現(xiàn)代舞的完美演繹,感受英歌舞的無限魅力!潮汕英歌舞由來潮汕英歌舞的由來有多種說法,一種是秧歌說,一種是儺舞說。即現(xiàn)在的英歌是從古代的儺舞進化而來的。儺舞是一種反映宗教意識和藝術特征的形式,有學者認為英歌舞跟我國古代所進行的春季驅(qū)儺儀式有相當密切的關系,有它的歷史淵源。現(xiàn)在,最廣為人們接受的是“秧歌”說,即潮汕英歌舞已有300多年的歷史,它來源于中原的秧歌,主要從山東魯北的“大鼓子秧歌”和魯西的“柳林秧歌”脫胎來的。因為英歌與“秧歌”在潮州話里的發(fā)音比較相近,故稱“英歌舞”。究其淵源,山東是梁山泊的所在地,故英歌舞則取材于梁山泊好漢江州劫法場救宋江的傳奇故事。不管是江州劫法場還是攻打大名府,當時的梁山聚義尚未到“108名好漢排座次”的程度,而英歌舞者扮成梁山泊眾男女好漢108人,只能理解為英歌舞是以梁山故事為由頭,外現(xiàn)大眾英雄觀的集體娛樂,而不是學究式的“史學表演”。英歌舞表演隊伍英歌隊伍的人數(shù)在一般依各村落男丁而定,都是偶數(shù),至少16人,最多不超過108人。一般多為36人,俗稱三十六天罡;或72人,俗稱七十二地煞。表演分為前棚、后棚。現(xiàn)英歌舞一般指前棚表演,后棚表演已基本略去。表演內(nèi)容多為表現(xiàn)梁山泊英雄好漢喬裝攻打大名府營救盧俊義,或是梁山泊英雄好漢喬裝劫法場救宋江,現(xiàn)主要是取材于前者。

表演隊員隨著鑼鼓聲,敲打英歌槌或手鼓,同時不斷變換舞姿及隊列,組成各種圖案,表現(xiàn)不同情緒。前棚表演結束后,就是后棚表演,一般多為戲曲表演及武術表演。英歌隊一般設有兩領舞者,分別為紅面紅須的“頭槌”,多裝扮為秦明或關勝;黑面黑須的“二槌”,裝扮成李逵。另外“舞蛇者”為時遷,主要是協(xié)助指揮引舞。有些可能還有“三槌”魯智深,“四槌”武松。司鼓的扮演者一般為宋江或林沖,這是臉譜最常見的。此外有些英歌隊還有舉號令旗的公孫勝,這些角色比較固定,也為觀眾熟悉。其他就不太固定,但一般有顧大嫂、孫二娘、史進、解珍、解寶、杜遷、宋萬、孔明、孔亮、李應、鄒淵、鄒潤、劉唐、楊雄、凌振、張順、燕青、王矮虎、孫新、張青、花榮、楊志、穆弘、雷橫、范瑞、柴進、呼延灼等。

潮汕地區(qū)英歌舞表演時間,一般為潮汕的各種神明出游的時間,一般分布在正月到二月之間,每一年,潮汕各個地區(qū)都有舉行,百看而不厭,越看越喜歡!歡迎大家到潮汕地區(qū),來觀看這個獨特的英歌舞哦!

英歌舞是流行于潮汕地區(qū)的普寧、潮陽、惠來及福建南部地區(qū)的一種群眾性廣場舞蹈,糅合民間舞蹈、南派武術、戲劇演技等地方藝術為一體,被譽為“中國漢族男子漢典型舞蹈”。英歌舞其主要表演形式為大型集體舞,舞者雙手各持一根短木棒,上下左右互相對擊,動作健壯有力,節(jié)奏強烈。潮汕英歌舞所體現(xiàn)的粗獷豪放、剛健威猛等特色讓許多從事舞蹈的藝術家嘆為觀止,因而也有“北有安塞腰鼓,南有普寧英歌”之美譽,普寧、潮陽也因此獲得“中國民族民間藝術之鄉(xiāng)”的稱號。

2006年5月20日潮汕英歌舞被列入第一批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。話不多說,讓我們一起觀賞潮汕英歌舞融合現(xiàn)代舞的完美演繹,感受英歌舞的無限魅力!潮汕英歌舞由來潮汕英歌舞的由來有多種說法,一種是秧歌說,一種是儺舞說。即現(xiàn)在的英歌是從古代的儺舞進化而來的。儺舞是一種反映宗教意識和藝術特征的形式,有學者認為英歌舞跟我國古代所進行的春季驅(qū)儺儀式有相當密切的關系,有它的歷史淵源。現(xiàn)在,最廣為人們接受的是“秧歌”說,即潮汕英歌舞已有300多年的歷史,它來源于中原的秧歌,主要從山東魯北的“大鼓子秧歌”和魯西的“柳林秧歌”脫胎來的。因為英歌與“秧歌”在潮州話里的發(fā)音比較相近,故稱“英歌舞”。究其淵源,山東是梁山泊的所在地,故英歌舞則取材于梁山泊好漢江州劫法場救宋江的傳奇故事。不管是江州劫法場還是攻打大名府,當時的梁山聚義尚未到“108名好漢排座次”的程度,而英歌舞者扮成梁山泊眾男女好漢108人,只能理解為英歌舞是以梁山故事為由頭,外現(xiàn)大眾英雄觀的集體娛樂,而不是學究式的“史學表演”。英歌舞表演隊伍英歌隊伍的人數(shù)在一般依各村落男丁而定,都是偶數(shù),至少16人,最多不超過108人。一般多為36人,俗稱三十六天罡;或72人,俗稱七十二地煞。表演分為前棚、后棚。現(xiàn)英歌舞一般指前棚表演,后棚表演已基本略去。表演內(nèi)容多為表現(xiàn)梁山泊英雄好漢喬裝攻打大名府營救盧俊義,或是梁山泊英雄好漢喬裝劫法場救宋江,現(xiàn)主要是取材于前者。

表演隊員隨著鑼鼓聲,敲打英歌槌或手鼓,同時不斷變換舞姿及隊列,組成各種圖案,表現(xiàn)不同情緒。前棚表演結束后,就是后棚表演,一般多為戲曲表演及武術表演。英歌隊一般設有兩領舞者,分別為紅面紅須的“頭槌”,多裝扮為秦明或關勝;黑面黑須的“二槌”,裝扮成李逵。另外“舞蛇者”為時遷,主要是協(xié)助指揮引舞。有些可能還有“三槌”魯智深,“四槌”武松。司鼓的扮演者一般為宋江或林沖,這是臉譜最常見的。此外有些英歌隊還有舉號令旗的公孫勝,這些角色比較固定,也為觀眾熟悉。其他就不太固定,但一般有顧大嫂、孫二娘、史進、解珍、解寶、杜遷、宋萬、孔明、孔亮、李應、鄒淵、鄒潤、劉唐、楊雄、凌振、張順、燕青、王矮虎、孫新、張青、花榮、楊志、穆弘、雷橫、范瑞、柴進、呼延灼等。

潮汕地區(qū)英歌舞表演時間,一般為潮汕的各種神明出游的時間,一般分布在正月到二月之間,每一年,潮汕各個地區(qū)都有舉行,百看而不厭,越看越喜歡!歡迎大家到潮汕地區(qū),來觀看這個獨特的英歌舞哦!

百花盛開 作者

粉絲 3274 關注

楊姓老者

粉絲 4414 關注

贊過的人